気候変動に負けない「日本一のえだまめ産地」へ

山形枝豆日本一産地化推進協議会は11月19日、「山形枝豆日本一産地化フォーラム2025」を鶴岡市のグランドエル・サンで開いた。生産者や関係者ら約100人が参加した。

東北農林専門職大学の齊藤邦行教授が「土壌水分がえだまめの収量に与える影響と高温少雨の対策について」と題して講演した。

齊藤教授は、収量の鍵が「花蕾数」と「結莢率」にあると科学的視点から解説。特に、花芽が形成される生育初期から開花期にかけての水・光・養分が、最終収量を大きく左右すると指摘した。近年の高温や乾燥は、株の消耗による落花・落莢を招き、減収の要因となる。対策として、初期生育の促進や葉の裏返りなどをサインとした適時灌水、湿害を避けるための排水・暗渠整備、倒伏防止の徹底などを挙げ、基本技術の重要性を訴えた。

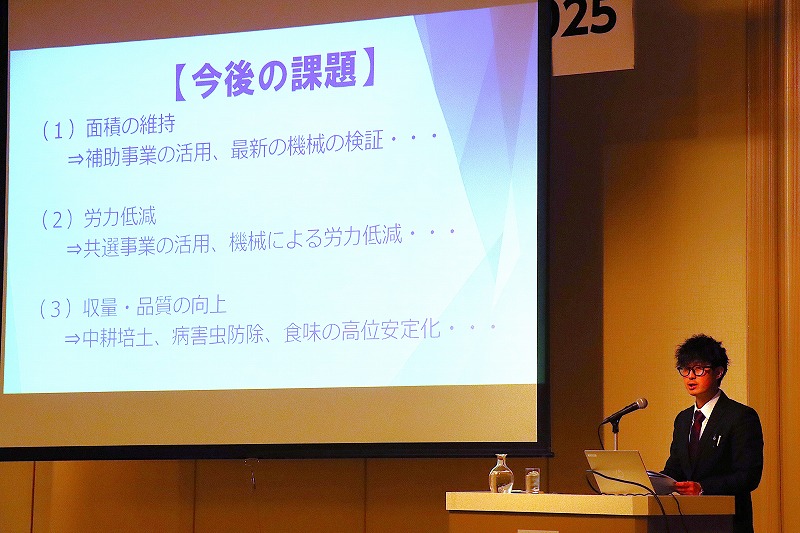

JA鶴岡生産振興課の本間一輝指導員は「『だだちゃ豆』産地における食味向上と生産性向上の取組み」をテーマに話題提供した。

ブランド枝豆「だだちゃ豆」の現場での実践事例を紹介。おいしさの源となる根粒菌を活性化させるため、こまめな土寄せにより排水・通気性を確保する。また、品質を安定させるため、在来種である種子を専門部で一元的に採種・管理していることを説明した。なお、鮮度保持に関しては早朝収穫から低温保管、保冷車輸送で消費地までのコールドチェーン輸送を徹底していることを報告した。令和5年の乾燥被害を教訓に地下灌漑・畝間灌水を導入した圃場は平年以上の収量を確保。豪雨時には、暗渠や中耕培土といった事前の排水対策が重要となる見解を示した。

その他、山形県農業総合研究センター園芸農業研究所の加藤久雄開発研究専門員や山形県農林水産部農業技術環境課の荘司善守野菜技術主査の話題提供も行われた。

生産者・JA・行政が連携し、さまざまな課題に向き合い、気候変動に負けない日本一のえだまめ産地として前進させることを確認したフォーラムとなった。