ヨガで心と体をほぐす/女性大学「きらめきカレッジ」

JA鶴岡は7月5日、鶴岡市のJA鶴岡農業振興センターで女性大学「きらめきカレッジ」第2回を開き、受講生26人が参加した。

同市在住で株式会社ビューティーボックス所属のヨガインストラクターで、シナプソロジーインストラクターの前田恵さんが「心と体と向き合う時間~シナプソロジーとアロマリラクゼーションヨガ~」をテーマに指導した。

シナプソロジーは、二つのことを同時に行ったり、左右で違う動きをしたりするなど普段慣れない動きで認知機能の改善を図る脳の活性化プログラム。受講生は、笑いながら楽しく体を動かし、認知機能を高めた。

アロマの効果で心の緊張が取れて効果的にヨガのポーズを味わうことができるアロマリラクゼーションヨガでは、ラベンダーとベルガモットをブレンドした香りに包まれながらヨガを体験。脱力や全身を伸ばす動き、呼吸のこつを学んだ。

前田さんは「忙しい日々の中でもヨガでリラックスして、明日への活力にしてほしい」と伝えた。

受講生は「凝り固まった体を伸ばし、リラックスできて気持ち良かった」と話した。

JAの時間は、職員が無料職業紹介事業をテーマに、エダマメ「だだちゃ豆」の収穫・選別作業など農作業アルバイトの流れを動画で紹介し、農業サポーターの募集を呼び掛けた。

前田さん㊨の指導でヨガを体験する受講生

シナプソロジーで脳を活性化!

かがやき講座で寄せ植え体験

JA鶴岡女性部上郷支部は7月1日、鶴岡市のJA上郷支所で「かがやき講座」を開講した。

部員11人が参加し、市内でフラワーショップ「花蔵」を営む三浦淳志さんを講師に招き、寄せ植えを教わった。

基本的な植え方や花の組み合わせなどの説明を受けた後、マリーゴールドやセンニチコウ、ペパーミントなど7種類の苗を鉢に植えた。

参加者は、三浦さんにコツを教わりながら、色合いや高さのバランスを考えながら鉢に苗を植え付け、寄せ植えを仕上げた。

参加者は「同じ花材を使っても花の配置が違うだけでイメージが違ってくる。花のある生活を楽しみたい」と話した。

例年は、女性部員外にも女性部の活動を知ってもらうことと交流を目的に、組合員家庭の女性を対象に参加を呼び掛けていたが、本年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、女性部員のみの参加とした。

植え方のこつを教える三浦さん(中央)

寄せ植えを楽しむ女性部員

女性部が「生き活き塾」を開講

JA鶴岡女性部は6月30日、鶴岡市小真木原総合体育館で「生き活き塾」を開いた。女性部員24人が参加した。

第1回となる今回は「楽しく動いて身体も心もリフレッシュ!」と題し、たかだてスポーツクラブ事務局長の荻原恵美さんを講師に招いた。下半身の筋力維持・向上を目的とした運動や、ボールを使った筋トレで全身をほぐした後、音楽に合わせ楽しく体を動かし、たくさん笑って健康的な汗を流した。

荻原さんは「体は動かさないと動けなくなる。自宅でも簡単に取り組めるトレーニングなので毎日こつこつ取り組んでほしい」と話した。

女性部では、女性が気軽に楽しく参加できる仲間づくりの場として、昨年より「生き活き塾」を開講。2022年度は、9月に料理講座、年明け2月にみそ造り講座と、年3回開催予定。女性部員外にも女性部の活動を知ってもらうことと交流を目的に、対象を管内の女性としていたが、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、女性部員のみの参加とした。

荻原さんの指導のもと楽しく全身を動かした

ボールを使って筋トレをする女性部員

各種商品を取りそろえ サマージャンボフェア2022開催

JA鶴岡は7月2日、鶴岡市白山地区のJAすまいるプラザ・中央センター周辺で、サマージャンボフェア2022を開き、農機、自動車、生活資材、生産資材などを各種展示、136世帯が訪れた。

JA鶴岡は、今年合併50周年の節目を迎えることから、展示会で商品を購入した方の中から抽選で2人に、50型液晶テレビをプレゼントするなど各種特別企画を用意。50人を超える応募があった。7月に佐藤茂一組合長が抽選を行い、当選者を8月発行の広報誌面に掲載。後日、贈呈式を行う予定。

会場には、トラクタなど各種農機や、フェア限定価格の車、4K対応テレビなどの各種家電、ガス器具、仏具、寝具などの生活関連用品も多数展示。

給油所3店舗はガソリンなどの特価販売でフェアを盛り上げた。

機械燃料部の工藤譲部長は「まだ新型コロナの影響が残る中での展示会のため、お祭り企画はできなかったが久しぶりの展示会を楽しみにこられた方々に感謝している」と述べた。

【各展示会場の様子】

自動車

農機

生活用品

家電

民田ナス目揃え 高品質出荷を呼びかけ

JA鶴岡大山園芸振興部会なす班は6月29日、鶴岡市のJA大山支所で在来野菜「民田ナス」の目揃い会を開いた。生産者や関係者10人が参加。

5月下旬から6月中旬の気温が平年より低く、生育が停滞したため出荷開始が例年よりやや遅れている。7月からの本格出荷を前に、JAの担当者がサンプル品を示し、規格を確認した。A品に格付けできるのは品質・形状・色沢が良好で、病虫害・損傷がなく、着色は表面積の6割以上のものと説明。追肥時期の目安や、病害虫防除など今後の管理についても助言した。

長谷川精三班長は「梅雨明けも発表され、連日厳しい暑さが続いている。肥培管理を徹底し、みんなで高品質のものを安定出荷できるよう頑張ろう」と呼び掛けた。

「民田ナス」は、同市で受け継がれてきた在来作物で、昔から地元の人々に親しまれてきた。小粒で、果肉が締まり、歯触りが良く、浅漬けやからし漬けといった漬物が人気だ。同班では、全量を同市の漬物販売会社、株式会社本長に卸している。

本長の本間光太郎社長は「民田ナスにはお客さんがついている。多くの方に漬物を届けられるように昨年並みかそれ以上の出荷をお願いしたい」と話した。

2022年度は生産者5人が48㌃で栽培し、7㌧の出荷量を目指す。出荷は10月上旬まで続き、8月に最盛期を迎える。

「民田ナス」の出荷規格を説明する長谷川班長(左)

出荷サンプルを確認する班員

第50回通常総代会を開催

JA鶴岡は6月27日、荘銀タクト鶴岡で第50回通常総代会を人数制限などを設けず3年ぶりに通常通り開催した。総代497人のうち本人出席が263人、代理出席が1人、書面議決が139人で出席総代は403人。

議長には、大泉支所の齋藤敏総代を選任した。2021年度事業報告および剰余金処分案、支所・事業の再構築基本構想、22年度事業計画、固定資産(農機整備工場)の取得など全7議案を提出し、原案通り全て承認した。

販売事業では、コロナ禍で業務用米の需要の落ち込みが大きく、21年産米の販売進度が遅れているが、青果物はメロン販売額が11.7億円、だだちゃ豆が9.6億円、ミニトマトが5億円を突破し主力品目は好調な結果となった。

購買事業は、自動車・農機、生活関連の展示会を中止。世界的な半導体不足から自動車の納期が大幅に遅れるなどの影響により前年実績を下回った。

信用事業は、個人貯金が増加し、住宅ローンが前年度に続き伸長した。共済事業は、新医療共済を中心に生命系の契約実績が伸長した。

事業総利益は前年度比0.8%増で20.7億円。事業利益は2.1億円で、事業外損益を合わせた経常利益は26.3%増の3.4億円。当期剰余金は2.5億円となった。

当期未処分剰余金は4.4億円。1%の出資配当や米の販売高に対する事業分量配当金などを除く2億円を次年度に繰り越した。

支所・事業の再構築基本構想では、大泉支所を「中央支所」に改称して、上郷・大山支所の金融窓口機能を移管する。両支所は営農経済事業の取り次ぎや総合相談、組織活動支援などを担う地区事業所に変更。大型農機整備に対応する新工場を白山エリアに取得して職員を集中配置し、技術・機動力に富んだ事業を実現する。

議事に先立ち、21年度高品質米生産共励会表彰を行い、品種別に6人の生産者を表彰した。

上郷支所長杯グラウンド・ゴルフ大会を開く

JA鶴岡上郷支所年金友の会は6月23日、鶴岡市上郷コミュニティーセンターで第16回JA上郷支所長杯グラウンドゴルフ大会を開いた。会員49人が参加。

上郷支所年金友の会会長の瀬尾一男さんは「参加者同士の交流会も兼ねているので楽しく和やかにプレーし、日頃の練習の成果を発揮してほしい」とあいさつ。

4~5人ずつ11組に分かれ、男女オープンの個人対抗、8ホール2コース2ゲームの32ホールで腕を競った。

参加者は励まし合い、好プレーが飛び出すと歓声が上がった。

熱戦の結果、楯川原の長谷川一夫さんが優勝。第2位は中山の佐藤實さん、第3位は大谷下の渡部綾子さんだった。

成績は次の通り。

優 勝 長谷川 一夫さん(楯川原)

第2位 佐藤 實さん(中山)

第3位 渡部 綾子さん(大谷下)

第4位 川村 美千子さん(大荒)

第5位 澁谷 清次さん(みずほ)

ホールポストに狙いを定め、ボールを打つ参加者

上位成績者(左から澁谷さん、川村さん、佐藤さん、長谷川さん、渡部さん)

優勝した長谷川さん

豊凶差の抑制へ 湯田川孟宗部会管理講習会

JA鶴岡湯田川孟宗(もうそう)部会は6月21日、鶴岡市湯田川の竹林で特産のタケノコ「湯田川孟宗」の管理講習会を開いた。生産者ら20人が参加し、密度管理や「ウラ止め」と呼ばれる孟宗竹の高さを制限する方法など安定生産のためのポイントを学んだ。

孟宗竹には豊作年の「表年」と凶作年の「裏年」があり、1年ずつこの周期を繰り返す。

「湯田川孟宗」の収穫量も隔年で増減し、「表年」である2022年度の出荷数量は、「裏年」だった昨年に比べ10㌧多い16.7㌧となった。栽培管理を徹底することで少しでも豊凶の差をなくそうと企画し2年目の取り組み。

JAの園芸指導係は「豊凶差を少なくするには親竹の密度管理と、ウラ止めを行い雪害による竹へのダメージを減らすこと、適正施肥の3点が重要」だと説明。より多くのタケノコを収穫するためには施肥が必要で、お礼肥(おれいごえ)は収穫に感謝をする意味を込めて、孟宗を収穫した際の穴や新たに堀った穴に施肥を行うことで、親竹の活力を高める。施肥の前には必ず除草を行うことや、降雨前後の施肥が最も効果が高いことも伝えた。

また、今年イノシシによる孟宗の食害が確認されたことを受け、鶴岡市農政課の小野寺レイナ鳥獣被害対策推進員を招きイノシシ対策について説明を受けた。小野寺推進員は、東北全域で獣害が拡大傾向にあることや、荒れた竹林がイノシシのすみかとなりえることを説明。食べ物となる作物のかすを放置しないことや、圃場(ほじょう)をきれいに見晴らしよく管理することなど、産地全体で獣害対策に取り組むことの重要性を説明した。

佐藤久男会長は「表年、裏年の影響を少しでも小さくし、消費者に安定供給することも産地の責務の一つだ。全員で適正管理を頑張ろう」と会員に呼びかけた。

孟宗竹の管理方法を確認する生産者

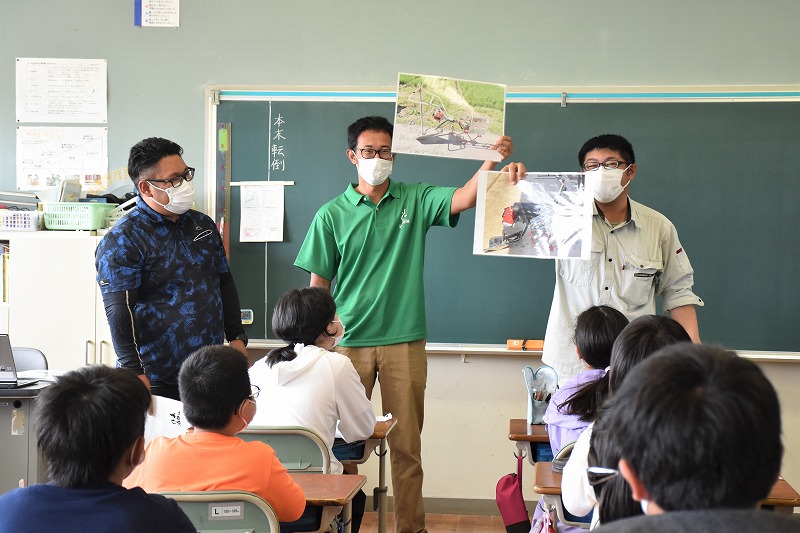

青年部南支部が斎小学校で稲作授業

JA鶴岡青年部南支部は6月21日、鶴岡市我老林で市立斎小学校の5年生21人に稲作授業を行った。

例年、学校近くの田んぼで、田植えと稲刈りのやり方を教えるなどで交流していたが、1シーズンを通した稲の生育・生産者の管理と収穫作業、さらには消費までを通して学習してもらいたいと初めて企画。

昨年1年間、青年部員の農作業風景を撮りため、1年間の米づくりの流れをまとめて作った農作業映像を放映。補足として青年部員が田植えや稲刈りなどの工程について写真を見せながら説明した後、稲穂1本につき何粒のもみがつくかや、5・6本ずつ植えた苗が成長すると何本になるのかなど、クイズ方式で教えた。

児童からは、稲の葉色が緑から黄色に変わるのはどうしてかや、ヘリの大きさやなどについて質問が出た。

児童からは「お米を育てるためにはたくさんの作業があり大変だと思った。今まで食べてきたお米が苦労して作られていることを知った」との感想が聞かれた。

米作りの1年の流れを説明する青年部員

地元の米がコンビニおにぎりに使用されていることをPR

有利販売ヘ確認 アンデスメロン目揃い会

JA鶴岡ネットメロン専門部は6月20日、鶴岡市のJA西郷選果場で「アンデスメロン」の目揃い会を開いた。地域ごと3回に分けて開かれ、全体で生産者約120人が参加した。

JAの園芸指導主任がサンプルを示して秀品や優品などの選別基準を説明。メロンの形状やネット張り、果皮色、糖度などの注意点を伝えた。

JAの販売担当者は、有利販売につなげるため、出荷時に次回の数量を報告してもらいたいことや早朝の涼しい時間帯に収穫することなどを呼び掛けた。

今年の出荷は、6日から始まり、昨年より2日遅かった。出荷は6月下旬から本格化し、8月上旬まで続く。「アンデスメロン」は33万㌜(1㌜5㌔)、JA鶴岡オリジナル品種の「鶴姫メロン」や「鶴姫レッドメロン」と合わせて55万㌜を全国に向けて出荷する予定だ。

サンプルで出荷基準を確認する生産者