月山高原牧場 放牧始まる

鶴岡市羽黒地区にある庄内広域育成牧場(月山高原牧場)で19日、繁殖用に育てられている和牛・乳牛の入牧作業が行われ、JA鶴岡管内の畜産農家5戸から31頭が運びこまれた。

年齢や畜種などによって8群に分けられた牛は、体重や体高の測定や健康状態を確認した後、月山山麓にある約100㌶もの牧草地に放たれた。同牧場は標高300~400㍍にあるので夏でも涼しく、また広大な敷地内は高低差があるので足腰を鍛えるのに適した環境となっている。入牧後には安全祈願祭が行われ、牛の健康と成長を祈った。

4頭の牛を入牧させた和牛繁殖経営を営む佐藤正(鶴岡市西京田)さんは「放牧することで畜産農家の飼養管理に係る負担が軽減される。緑豊かな自然の中で太陽の光をたくさん浴びてのびのびと育ってほしい」と話す。春から秋までの期間、放牧し育てるこの「夏山冬里方式」は昭和51年から導入されており、今年で33年目。

24日には乳牛など約40頭も搬入され、放牧は10月下旬まで行う。今シーズンは197頭の放牧を予定しており、毎月繁殖検診や健康検査などを行い成長を見守る。

放牧される牛をひく佐藤さん

県新ブランド米「雪若丸」の田植え進む

JA鶴岡管内では、2018年度本格デビューとなる山形県の新ブランド米「雪若丸」の田植えが各地区で行われている。

石塚学さん(鶴岡市三瀬)は16日、米「雪若丸」の田植えを行った。18年度は約50㌃を作付けする。

JA鶴岡米穀畜産課では苗の生育も順調で予定通りに田植えが進んでいる。山形県版農業生産工程管理(GAP)へ取り組みや他品種との違いを指導し、安全・安心でおいしい「雪若丸」を栽培し、デビューを盛り上げたいと話す。

「雪若丸」は、大粒でしっかりとした粒感が特徴。管内では、生産者数110人、約100㌶で作付けし、9月中旬以降の収穫を予定している。

本格デビューの米「雪若丸」の田植えをする石塚さん

密苗技術での田植え実施

JA鶴岡米穀畜産課では、水稲の生産コスト低減を目指し、15・16日管内5カ所で密苗技術での田植えが行われた。

密苗による試験栽培は2年目。昨年の試験結果から通常必要とされる10㌃あたり苗箱数が削減され、育苗期間のコスト低減、移植までの作業省力化は確認できているが、各試験圃(ほ)で収量にばらつきもあり、本年度も試験栽培に取り組み栽培マニュアル確立を目指す。

JA全農山形で生育された密苗を使い、かき取り本数など各地区の圃場(ほじょう)条件に合わせた設定で移植を行った。

同課の営農指導員は「昨年は植え込み本数の不足により茎数確保に苦慮した。今年は田植え時の植え込み本数と株数に注視し、収量は慣行技術並み、もしくは増収を狙いたい」と話す。

残った苗を計測する営農指導員

山形いきいき子育て応援企業「優秀(ダイヤモンド)企業」に認定されました

山形県は「女性の活躍推進」と「仕事と家庭の両立支援」に積極的に取り組む企業を認定しサポートしており、当組合は山形県から「優秀(ダイヤモンド)企業」に認定されました。

当組合の取り組みは、以下の通りです。

・女性の管理職への積極的登用

・育児介護休業法に定める、育児休業、介護休業の取得制度の実施

・ノー残業デーの実施

・正職員登用制度の実施

・ハラスメント対策のための担当窓口の設置

・地域貢献

鶴岡市農業協同組合は、これからも職員が子育てや介護・地域活動等に携わりながら、いきいきと活躍できる職場づくりに取り組んでまいります。

大山ミニトマト栽培講習会を開く

JA鶴岡大山ミニトマト班は16日、鶴岡市の圃場(ほじょう)でミニトマトの栽培講習会を開いた。関係者15人が参加。

大山支所での積極的な推進により新規生産者が6人増えたことから、新規生産者向けの栽培講習会を企画。管内でミニトマトの生産が盛んな西郷地区の圃場を見学した。

営農指導員が栽培から出荷までの流れや肥培管理、必要な生産資材、省力化や正品率の向上に繋がるマルハナバチの着果について圃場を見ながら説明した。

同支所営農経済次長の小林雅人は新規に生産する方には、講習会で学んだことをいかして成功してもらいたい。既に栽培している生産者からも協力してもらい生産者同士のつながりを深め同班のミニトマト栽培を盛り上げていこうと呼び掛けた。

今後も各種講習会を開き技術の向上を進める。

圃場を見学しミニトマトの栽培の説明をうける参加者

孟宗収穫に汗 湯田川孟宗収穫体験

鶴岡市の湯田川孟宗(もうそう)竹林保全管理組合とJA鶴岡湯田川孟宗部会は5月13日、湯田川地区で特産タケノコ「湯田川孟宗」の収穫体験を開いた。

仙台市や内陸地方、地元の鶴岡市などから31人が参加し、収穫体験や孟宗料理を満喫した。

「湯田川孟宗」のPRと農業への関心と理解を深めてもらうおうと、JA大泉支所も協力して毎年開いている。リピーターも多く、10回目の参加者もいた。

地元生産者が「大きくてずんぐりとした形のものがおいしい」と食べ頃の見分け方などをアドバイス。参加者は生産者に手ほどきを受けて、土から顔を出した孟宗の周りをくわで掘り起こして次々と収穫していた。

酒田市から母親と参加した、庄司礼さん(10)は「掘るのは大変だったけど、孟宗汁と孟宗ご飯が楽しみ」と話した。

収穫後、地元のお母さんが作った朝取りの孟宗汁や孟宗ご飯が振る舞われた。

「湯田川孟宗」の収穫を楽しむ親子

収穫した孟宗を手に笑顔の親子

黄金産孟宗の出荷はじまる

鶴岡市黄金地区で、特産の「黄金産孟宗(もうそう)」の集荷が始まり、JA鶴岡の金谷選果場には収穫した孟宗が次々と持ち込まれた。

5月3日には出荷規格や集荷方法を確認する目揃い会が開かれ、生産者45人が出席した。はじめにJA鶴岡の組合員組織である特産物専門部の八幡晋専門部長が「これから約1カ月間にわたり孟宗の収穫がはじまるが、けがのないように作業にあたってほしい」とあいさつした。

黄金産孟宗はその昔、金峯神社の社殿を造る際に京都から下ってきた宮大工が京都の竹株を持ち込み、これを庄内平野の一角、金峯山の麓に植えたのがはじまりと言われている。黄金地区は西側を金峯山によって遮られているため、西風と西日があたらなく適度の湿り気があり、土が乾くのを嫌う孟宗には好条件となっている。

今年は積雪が多く雪解けが遅れると思われたが、4月の気温がやや高めに推移したことにより昨年並みで出荷開始となった。5月いっぱい集荷が行われ、JAでは約45㌧の集荷を見込んでいる。

集荷作業を行う作業員

集荷された孟宗はサイズごとに仕分けされ、梱包される

農業理解求め小学校に食農教育補助教材を贈呈

JA鶴岡は、小学生に食や農業について理解を深めてもらおうと、管内の小学校15校にJAバンクが作成した食農教育補助教材「農業とわたしたちのくらし」936部を贈った。

教材は、農業の役割や環境との関わり、流通や農産物価格の決め方などを多面的に紹介している。

JAの伊藤淳専務が5月9日に鶴岡市教育委員会を訪れ、加藤忍教育長に手渡した。伊藤専務は「国連教育科学文化機関(ユネスコ)の食文化創造都市にも認定された鶴岡市で、子どもたちに食や農業への理解を深めてほしい。将来的に、基幹産業である農業の担い手になってもらえたらうれしい」と期待を込めた。

加藤教育長は「教材本を有効活用し、鶴岡の農業の良さや特色を伝えていきたい」と話した。

教材本は、JAバンク食農教育応援事業の一環として2008年度から作成、毎年全国の子どもたちに寄贈されている。

加藤教育長㊨へ教材本を手渡す伊藤専務

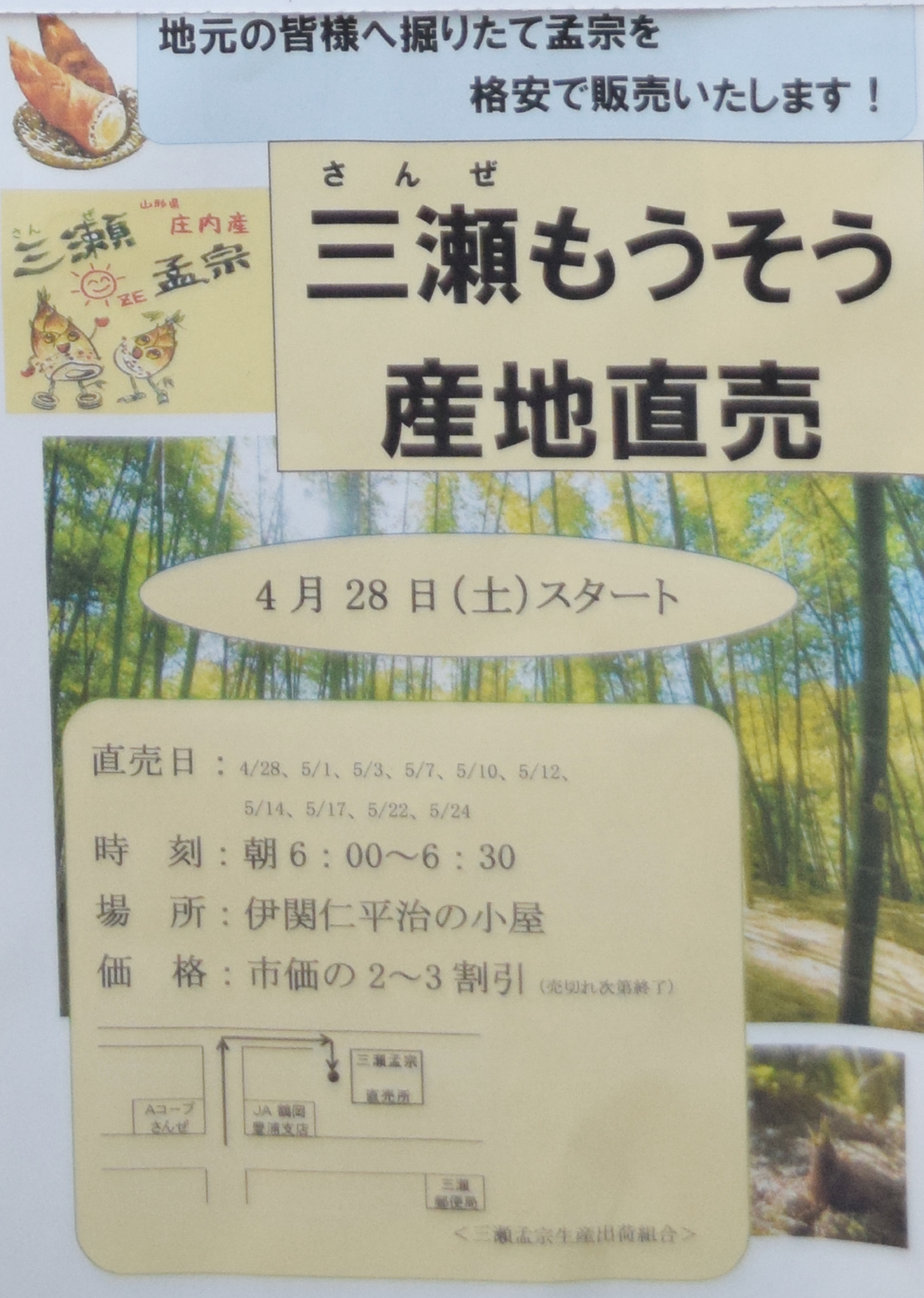

特産タケノコ「三瀬孟宗」初出荷

三瀬孟宗生産出荷組合は4月28日、鶴岡市三瀬の集荷場で特産のタケノコ「三瀬孟宗(もうそう)」を初出荷した。同日開いた目揃い会では、出荷規格や注意点などを確認した。

今年は、三瀬孟宗生産出荷組合の14人が生産し、昨年の約1・8㌧を上回る4㌧の出荷を目指す。年間をとおして「三瀬孟宗」を味わってもらおうと、今年から6次産業化にも取り組み、水煮の孟宗の瓶詰をJA鶴岡の直売所で販売する。

目揃い会では、出荷規格や注意点を確認。初日は約69㌔を集荷し、直売分は午前6時前から訪れた地元住民ですぐに完売した。「三瀬孟宗」は主に地元市場に出荷し、直売も行う。直売は24日まで。価格は1㌔500円。

齋藤吉蔵組合長は「生産者は、消費者においしい孟宗を食べてもらいたいと頑張っている。今後はより多くの方に提供できるよう、荒廃している竹林を整備し、出荷量を増やしていきたい」と意気込む。今年は新たに加工所を作り、組合員が持ち込んだ孟宗を水煮の瓶詰に加工する。

三瀬地区は山林資源に恵まれ、品質が良い孟宗が採れる。かつての三瀬独自のブランドを復活させたいとの思いで、生産者が3年掛けて荒廃していた竹林を整備。2015年に「三瀬孟宗」を復活させた。

5月20日には、三瀬八森山レクリエーション広場で、第47回三瀬八森山孟宗まつりが開かれ、孟宗汁や孟宗ごはんなどが楽しめる。

直売予定日:5月1日(火)、3日(木)、7日(月)、10日(木)、12(土)、14日(月)、17日(木)、22日(火)、24日(木)

孟宗の出荷規格を確認する生産者

新鮮な孟宗を買い求める地域住民でにぎわった

直売予定日

・直売所地図

ヒマワリの品種説明会を開く

JA鶴岡花き振興部会は25日、鶴岡市の北部集荷場でヒマワリの品種説明会を開いた。関係者14人が参加した。

タキイ種苗の担当者を講師に迎え、ヒマワリの品種別に時期ごとの草丈や開花日数などの特性が説明された。また、新品種の紹介では上向きに開花する品種などを紹介したほか、各種キャンペーンなど販促活動の取り組みも紹介した。

参加者からは、草丈の制御方法や花芽分化に関わる疑問や、他県の栽培事例などについて質問が出された。

JAでは、省労力品目の一つとして、今後作付け・生産量の増加に向けて取組を図ってもらいたいと伝えた。

ヒマワリの品種特性を聞く参加者