キュウリ目揃い会 キュウリ専門部大山班

JA鶴岡キュウリ専門部大山班は5月11日、鶴岡市のJA北部集荷場でキュウリの目揃い会を開いた。

販売担当は、市況や小売店での販売状況、加工品会社での利用状況や他産地の出荷規格などを伝え、生産者と出荷規格を検討した。生産者はサンプルを手に取り、太さや長さ、色、曲がりなど規格を確認した。

JAの園芸指導係は「天候に注意しながらこまめな管理で、病害虫の発生に注意し防除を徹底してほしい」と呼び掛けた。

大山班ではキュウリ本来の風味があり、皮が薄く柔らかい「プロジェクトX」を栽培し、地元を中心に出荷している。出荷は昨年より1日早い5月2日から始まり、7月まで続く。

出荷規格を確認する生産者

田植え開始

好天となった5月11日、JA鶴岡大山支所管内の工藤晃人さん(32)方では田植えを開始した。開始時期は例年並みで、初日は「つや姫」を植えた。

工藤さんは「強風や雨で作業できない日もあったが、ほぼ予定通りに進められた。苗も順調に育ってくれた。ケガのないように安全第一で作業を進め、無事に収穫を迎えたい」と話した。

水田約20㌶で「はえぬき」、「ひとめぼれ」、「つや姫」、「雪若丸」を栽培し、本人を含め家族3人でおよそ3週間かけて作業にあたる。

田植えを開始する工藤さん

上郷支部青年部・女性部 連携し食育活動

JA鶴岡青年部上郷支部は5月7日、鶴岡市みずほにある支部長の五十嵐亮さんの圃場(ほじょう)で上郷保育園の園児35人とエダマメの苗を定植した。

定植前には青年部員が畑に線を張り、土に穴を掘り、植えやすいように準備をした。

今年は、青年部上郷支部が毎年行っている食育活動の取り組みに同支部の女性部員も協力。

五十嵐さんから苗の植え方のレクチャーを受けた後、園児らは青年部員や女性部員、園児の祖父母と一緒に、エダマメの苗を「おいしくな~れ」と声を掛けながら丁寧に手植えした。

参加した園児は「苗を植えるのが楽しかった。たくさん植えてたくさん食べたい」と笑顔を見せた。

五十嵐さんは 「昨年は新型コロナの感染拡大防止のため一緒に苗を植えることができなかったが、また園児たちと一緒に活動できて嬉しい」と話した。

8月上旬頃には収穫体験を行い、 保育園の食事で提供される予定。

苗の植え方を指導する青年部員(右)

上手に植えることができました。

おおきくな~れ!

青年部員が「菜の花迷路」を制作

JA鶴岡青年部大泉支部は、鶴岡市矢馳の転作田に「菜の花迷路」を整備し、26日より一般開放を始めた。

同支部は、地域の子どもたちに自然と触れ合う遊び場を提供したいと、2017年に初めて企画。18年に続き、2年ぶり3回目。コロナ禍で外出が制限されている中、地域の憩いの場になってほしいという思いを込めて制作した。

組合員所有の転作田30㌃を借り受け、昨年秋に菜の花の種をまいた。今月10日ごろから開花し、大人の膝上ほどの高さにまで成長。同22日に部員が通路部分を刈り取って、迷路に仕上げた。

松浦雄太支部長は「コロナ禍で楽しみが減っているので少しでも癒やしになれば。菜の花迷路を自然の遊び場として楽しんでほしい」と話した。

27日には、大泉保育園の園児らが訪れ、迷路を楽しんだ。

菜の花迷路を駆け抜ける園児たち

遊びに来てね!

一面に広がる黄色いじゅうたん

ゴールデンウィーク期間の業務対応について

黄金産孟宗の出荷はじまる

鶴岡市黄金地区特産のタケノコ「黄金産孟宗(もうそう)」の集荷が、4月26日からJA金谷選果場で始まり、初日は953㌔が運び込まれ、地場市場を中心に出荷された。

同日開いた目ぞろえ会では、JA園芸指導係が出荷規格を説明。等階級別の品質や形状、一本あたりの重さ、出荷容器ごとの入り本数や量目の他、朝掘り出荷での注意点などを伝えた。

販売担当は、今年は全国的な裏年にあたり、他県の出荷も少なく市場からの引き合いは強い状況で販売が始まった事や、新型コロナウイルスの影響でギフト発送の需要が高まっていることから、ふるさと納税など企画販売に取り組みながら管内で一番多く出荷される「黄金産孟宗」をPRしていきたいと伝えた。

同選果場での集荷は5月いっぱい行われる予定で、今年度は約50㌧の集荷・販売を見込んでいる。

集荷作業を行う作業員

もんとあ~る白山店 苗売り場がオープン / ブレンドソフトも販売開始

JA鶴岡のファーマーズマーケット「もんとあ~る」白山店は5月末まで、鶴岡市の同店入り口付近に野菜苗の専用売り場を設けている。

売り場は4月23日に開設。産直会員の組合員7人がナスやトマト、ピーマンなど約100種の苗を出荷予定。今年は花の苗にも力を入れており、ペチュニアやナデシコ、ノースポールなど売り場を広げた。

同JA産直課の衣川希店長は「コロナ禍により家庭菜園やガーデニング人気が高まっている。地元生産者が育てた苗で、野菜作りを楽しんでほしい」と話した。

29日からは同店内にある「白山茶寮」で管内のフルーツを使ったオリジナルブレンドソフトを販売する。

鶴岡産のイチゴやラ・フランス、産地間提携をしている他JAのミカンやモモ、リンゴなど各地の特産品のほか、鶴岡特産のエダマメ「だだちゃ豆」のフレーバーなど常時数種類のソフトを提供している。

ブレンドソフトは各種300円(税込)、バニラソフトは200円(税込)で販売。

【営業時間】

■苗売場 9:00~17:00

■白山茶寮 9:00~18:00

人気を集める白山店の野菜苗

売り場を広げた花苗コーナー

「JA鶴岡 ミニトマトスープ」新発売

JA鶴岡は4月20日より、管内特産のミニトマトを使った「ミニトマトスープ」を販売する。

鶴岡市産のミニトマトを使用し、酸味と旨味を引き出したさっぱりとしたスープに仕上げた。

消費者の皆様に気軽に、手軽に、簡単に食卓周りで活用してもらうことで、地元農産物の魅力を感じてほしいと商品化を企画。

スープは顆粒状でサッとお湯に溶け、手軽にスープとして楽しめる他、オニオンやパセリが入っているので、ポトフやリゾット、パスタなど、幅広く調味料としても活用できる。

同JAミニトマト専門部では、159人が、17・2㌶で栽培。

規格外のミニトマトを加工品として使用することで、農家の収益向上につなげる。

1パック(25袋)1080円(税込)。JA鶴岡農産物直売所「もんとあ~る」各店を中心に販売。

問い合わせは、JA鶴岡 営農販売部 園芸特産課 電話:0235(29)2828。

管内特産のミニトマトを使った「ミニトマトスープ」

スープ以外にも調味料として幅広く活用できます!

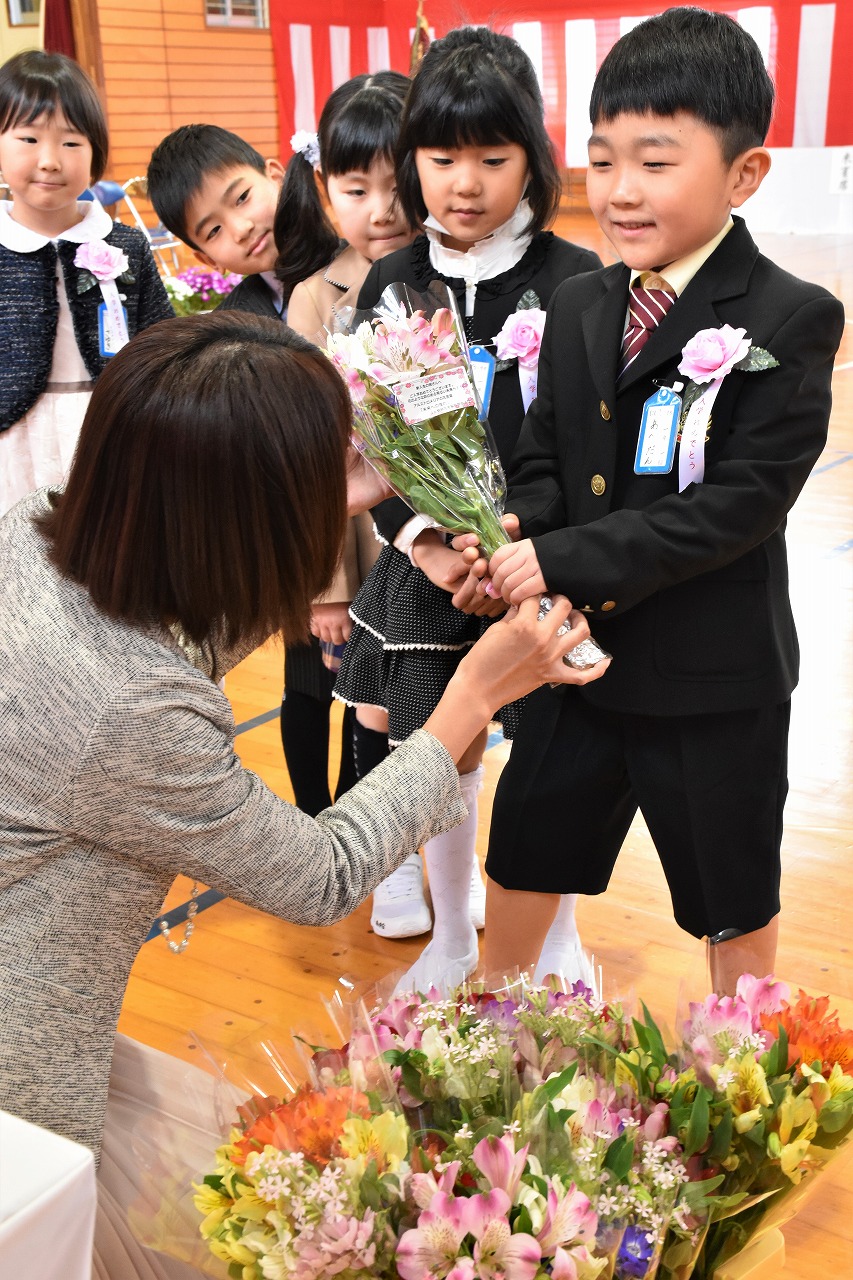

管内小学校新入生に花束贈呈

JA鶴岡花き振興部会は、4月9日と13日、管内の全小学校の入学式で新入生646人に鶴岡産の花束をプレゼントした。式当日、部会員が小学校15校に届けた。

鶴岡市立西郷小学校では9日、新1年生11人に赤や黄色、ピンクなど色とりどりの花束を担任の教諭が手渡した。受け取った阿部月柊さんは「きれいなお花を頂き、うれしい」と話し、笑顔を見せた。

花束には「ご入学おめでとうございます。花のような彩(いろどり)のある明るい未来へ!!アルストロメリアの花言葉“未来への憧れ”」と記したメッセージが添えられた。

花束贈呈は昨年に続き2回目の取り組みで、新型コロナウイルス感染拡大の影響で通常の学校行事が行えない中、地元産の花を贈って入学式を明るく盛り上げようと企画した。

同部会の佐藤清張部会長は「地元産の花を見て、明るい気持ちになり、家族みんなが笑顔になれたらうれしい」と話した。

この日のために、同部会役員は5~7日、アルストロメリアやシレネ、セネシオの花約3500本を使って花束に仕上げた。

プレゼントされた花束に笑顔の新1年生

地元産の花 市役所でPR/花き振興部会

地元産花きをPRしようと、JA鶴岡花き振興部会は4月12日、鶴岡市役所本庁舎1階ロビーに市内産の花とアレンジメントの展示PRコーナーを開設した。昨年10月と11月に続き3回目の展示。

アルストロメリア、バラ、フリージア、シレネなどの花が庁舎を彩り、来庁者を楽しませている。16日まで。

展示コーナーには同部会の紹介パネルや、鶴岡の花を特集したJAの市民向け広報誌『ぱさらん』も設置した。

佐藤清張部会長は「地元産のさまざまな春の花を楽しんでほしい」と話した。

開設した鶴岡産の花が並ぶコーナー

鶴岡産の花を使ったアレンジメントが来庁者を楽しませている

同部会と鶴岡の花を特集したJAの市民向け広報誌『ぱさらん』を紹介するパネルを設置