豊穣祈願祭で豊作や農作業の安全を祈願

JA鶴岡は5月22日、鶴岡市の金峯神社で豊穣(ほうじょう)祈願祭を開いた。佐藤茂一組合長や伊藤淳専務、営農販売部の職員など30人が参列し、豊作や農作業の安全を祈願した。

佐藤組合長は「昨年同様、管内の農作物が豊作の年になることを願う。今年度も販売高100億円達成に向けて、豊作につなげる細やかな指導と、1円でも高く有利販売を目指して役職員一丸となって取り組もう」と呼び掛けた。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、毎年開いている圃場(ほじょう)巡回は中止となった。

豊作や農作業の安全を祈願する役職員

省力化と低コスト化図る「密播」技術での田植えを実施

密播技術で田植えを行う生産者

苗箱数を削減する密播苗

京田小学校の児童が田植えを体験

鶴岡市立京田小学校の5年生25人は18日、学校田で米「はえぬき」の田植えを体験した。

地元農家、JA鶴岡の青年部北支部や北支所の職員が、手植えの方法を教えるなど協力した。児童は苗を手に、慎重に前に進みながら丁寧に植えていた。

児童は「田んぼの中は思ったより動きにくかった。最初は苗をちゃんと植えられるか心配だったが上手に植えることができたので秋の収穫が楽しみ」と笑顔を見せた。

田んぼの校長先生として、指導や田んぼの管理をする吉田健男さんは「秋にはおいしいお米になるように育てるので、皆さんもぜひ苗の様子を見に来てほしい」と児童に話した。

今後、児童たちは稲の成長を見守り、秋には稲刈りの後、調理実習で味わう予定。

水田に苗を植える児童

きれいに植えることができました

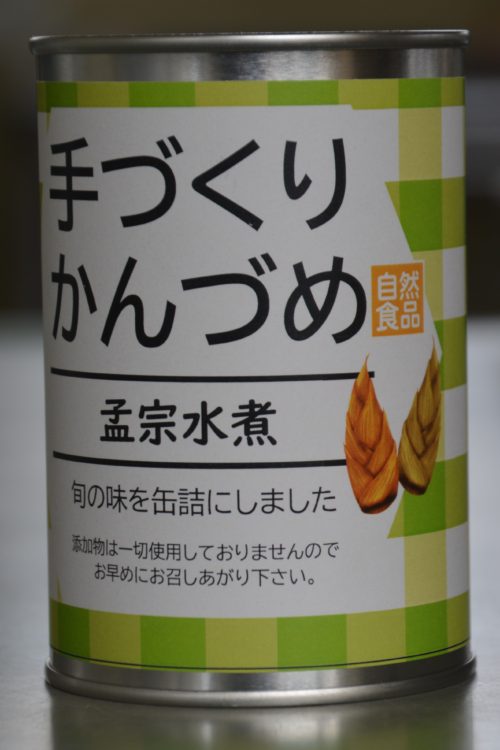

女性部加工施設で旬の「孟宗」缶詰作り

山形県鶴岡市で特産タケノコ「孟宗」の収穫が最盛期を迎え、JA鶴岡女性部缶詰加工施設には缶詰に加工しようと、利用者が持ち込みに訪れている。

利用者は、各家庭であく抜きと水煮をし、缶詰のサイズに切りそろえて持ち寄る。その後、JA女性部員の缶詰加工オペレーターが缶に詰めて蓋を締め、長期保存できるよう加熱殺菌して仕上げ、当日中に利用者へ返却する。

缶詰加工は春と秋に行い、孟宗のほか、孟宗汁やふきの水煮、小豆、おかゆなども缶詰にできる。今年は、利用者の反応を見ながら缶詰のオリジナルラベル(有料)をリニューアル準備中だ。

同加工所を毎年利用している人は「今年は初めて孟宗汁を缶詰にする。缶詰にすることでいつでも食べられるのがうれしいし、子どもたちに送ると喜んでくれる。加工所に来るのが毎年楽しみ」と話した。

同加工所では多い日で約20人が利用し、1日に300缶以上を加工する。

春加工は6月中旬まで。加工所は月・水・金曜日に稼働し、前日まで受け付ける。利用料金は、利用者が作業を手伝う場合が4号缶1個当たり145円、オペレーターに委託する場合は175円。女性部員外は年間利用料が1500円かかる。自家用のみの利用で販売はできない。

「孟宗」を詰めた缶にお湯を入れる女性部缶詰加工オペレーター

今年リニューアル準備中のオリジナルの缶詰ラベル

キュウリ目揃い会、生育順調/キュウリ専門部大山班

JA鶴岡キュウリ専門部大山班は5月12日、鶴岡市のJA北部集荷場でキュウリの目揃い会を開いた。新型コロナウイルス感染拡大の影響で出荷会議が中止となり、目揃い会は例年より半月ほど早く開いた。

販売担当は、市況や小売店での販売状況、加工品会社での利用状況や他産地の出荷規格などを伝え、生産者と出荷規格を検討した。昨年から規格を見直し試験的に出荷していたが、販売先と協議し今年度より規格を変更した。生産者はサンプルを手に取り、太さや長さ、色、曲がりなど規格を確認した。

営農指導員は「病害虫の発生に注意し、防除を徹底してほしい」と呼び掛けた。

今年は4月の低温により生育が停滞したが、その後の天気の回復により、例年どおりの生育となっている。

木村君雄班長は「生育は順調だ。コロナに負けず、品質のよいキュウリを作りたい」と話した。

大山班ではキュウリ本来の風味があり、皮が薄く柔らかい「プロジェクトX」を栽培し、地元を中心に出荷している。出荷は5月の連休中から始まり、7月まで続く。

出荷規格を確認する生産者

月山高原牧場で放牧始まる

鶴岡市羽黒地区にある庄内広域育成牧場(月山高原牧場)で12日、繁殖用に育てられている和牛の入牧が始まった。

初日は、鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町の2市2町の畜産農家から和牛約125頭が運びこまれ、JA鶴岡管内の畜産農家5戸からは26頭が入牧。年齢や畜種などによって8群に分けられた牛たちは、体重や体高の測定や健康状態を確認した後、月山山麓の約96㌶もの牧草地に放たれた。

同牧場は標高約350㍍にあるので夏でも涼しく、また広大な敷地内は高低差があるので足腰を鍛えるのに適した環境となっている。入牧後には安全祈願祭が行われ、牛の健康と成長を祈った。

10頭の牛を入牧させた和牛繁殖経営を営む伊藤長市(鶴岡市森片)さんは「放牧は牛たちの健康増進と農家の負担軽減につながる。広い牧場で元気に駆け回り、足腰を鍛え、健康に育ってほしい」と話す。

春から秋までの期間、放牧し育てる「夏山冬里方式」は昭和51年から導入されている。19日には、乳牛と親子放牧が行われる。今シーズンは43農家より171頭の放牧を予定しており、10月末頃に下牧される。

放牧される牛をひく伊藤さん

管内一の出荷量「黄金孟宗」がまもなく最盛期

鶴岡市の黄金地区特産のタケノコ「黄金孟宗」の出荷が間もなく最盛期を迎える。5月8日、鶴岡市のJA金谷選果場では、午前6時から生産者が大きさや重さごとに分けた孟宗約1・8㌧を運び込んだ。作業員が検査し、サイズごとに専用のネットや段ボール箱に詰めて出荷した。

出荷は4月24日に始まり、暖冬の影響から昨年よりも9日早い初出荷となった。5月中旬頃に最盛期を迎え、出荷は5月末まで続く。2020年度は昨年同様の約50㌧の集荷・販売を見込んでいる。

販売担当は「新型コロナウイルスの影響によって需要も低下しており、例年に比べ販売環境は悪い。試食販売なども実施できない状況だが、企画販売などで単価の底上げを図っていきたい」と話す。

今年はコロナウイルス感染拡大防止のため、目揃い会は中止となった。

「黄金孟宗」はJA鶴岡のオンラインショップ「だだぱら」でも注文を受け付けている。申し込みは5月15日まで。「だだぱら」はこちらから

まもなく最盛期を迎える「黄金孟宗」を集荷する作業員

大泉支所管内で田植え始まる

JA鶴岡大泉支所管内下清水の五戸勝与さんは3日、管内では最も早く田植えを開始した。

五戸さんは「4月の天候不順があったが育苗は良好。田植え開始は例年とほぼ同じ」と語った。水稲は約18㌶栽培し、初日はそのうちの90㌃植え付けた。

JA営農指導員は大泉支所管内の今年の育苗について、4月以降の低温少照により、出芽の遅れが発生した。下旬から徐々に天候が回復し日照時間が増えたことで、生育が回復した一方、低温から高温への急激な温度変化によりムレ苗の発生が平年よりやや多く見受けられる。対策としては、苗箱を代掻後の圃場へ移動して管理することや、活水、コーゲンG等の資材を施用して根張りを改善し回復させるなどの方法を呼び掛ける。

.jpg)

水田の感触を確かめながら田植えする五戸さん

待望の入学式に花束・JA鶴岡花き振興部会が当JA管内全小・中学校へ寄贈

JA鶴岡花き振興部会は、5月7、8日に開かれた鶴岡市の当JA管内全小・中学校の入学式で、新入生1417人に鶴岡産の花束をプレゼントした。式当日、部会員が小学校15校、中学校6校の計21校に届けた。

7日、鶴岡市立斎小学校で開かれた入学式には新1年生24人と保護者が出席。赤や黄色のアルストロメリアやヒマワリなどをあしらった花束を用意した花束を担任の先生が新入生に手渡した。花束を受け取った佐藤陽さん(6)は「きれいなお花をもらってうれしい。ありがとう」と喜んだ。

新型コロナウイルスの影響で3月初めから臨時休校となり、入学式も延期されたことで生徒や保護者、地域全体の気持ちがふさぎがちになる中、入学式に花束を贈って明るい門出を祝おうと企画した。同部会の佐藤清張部会長は「JA鶴岡の花を見て、家族みんなが笑顔になったらうれしい」と話す。

5、6日の両日、JA職員がアルストロメリアとマーガレット、バラ、ヒマワリの花約7500本を使って花束に仕上げた。花束には「ご入学おめでとうございます。花のような彩のある明るい未来へ!!アルストロメリアの花言葉“未来への憧れ”」と記したメッセージを添えた。

希望を胸に、担任の先生から花束を受け取った新入生

贈呈された花束を喜ぶ新入生と保護者。ご入学おめでとうございます!

アルストロメリア、マーガレット、バラ、ヒマワリで作った花束

アルストロメリアの花言葉とともに新入生にメッセージを贈った

花き振興部会、小・中学校新入生に花束贈呈へ

JA鶴岡花き振興部会は、管内の全小・中学校の入学式で新入生に花束を贈ることを企画。JA営農販売部の職員9人が5、6の両日、JA北部集荷場でアルストロメリアやマーガレット、バラ、ヒマワリの花約7500本を使って花束に仕上げた。

新型コロナウイルスの影響で3月初めから臨時休校となり、4月上旬予定の入学式も延期されたことで、児童、生徒や保護者、地域全体の気持ちがふさぎがちになることを懸念。花束を贈って入学式を明るく盛り上げようと企画した。入学式は7、8日。花束は部会員が小学校15、中学校6の計21校に届け、新入生1417人に贈られる。

新入生に贈る花束を作るJA鶴岡の職員