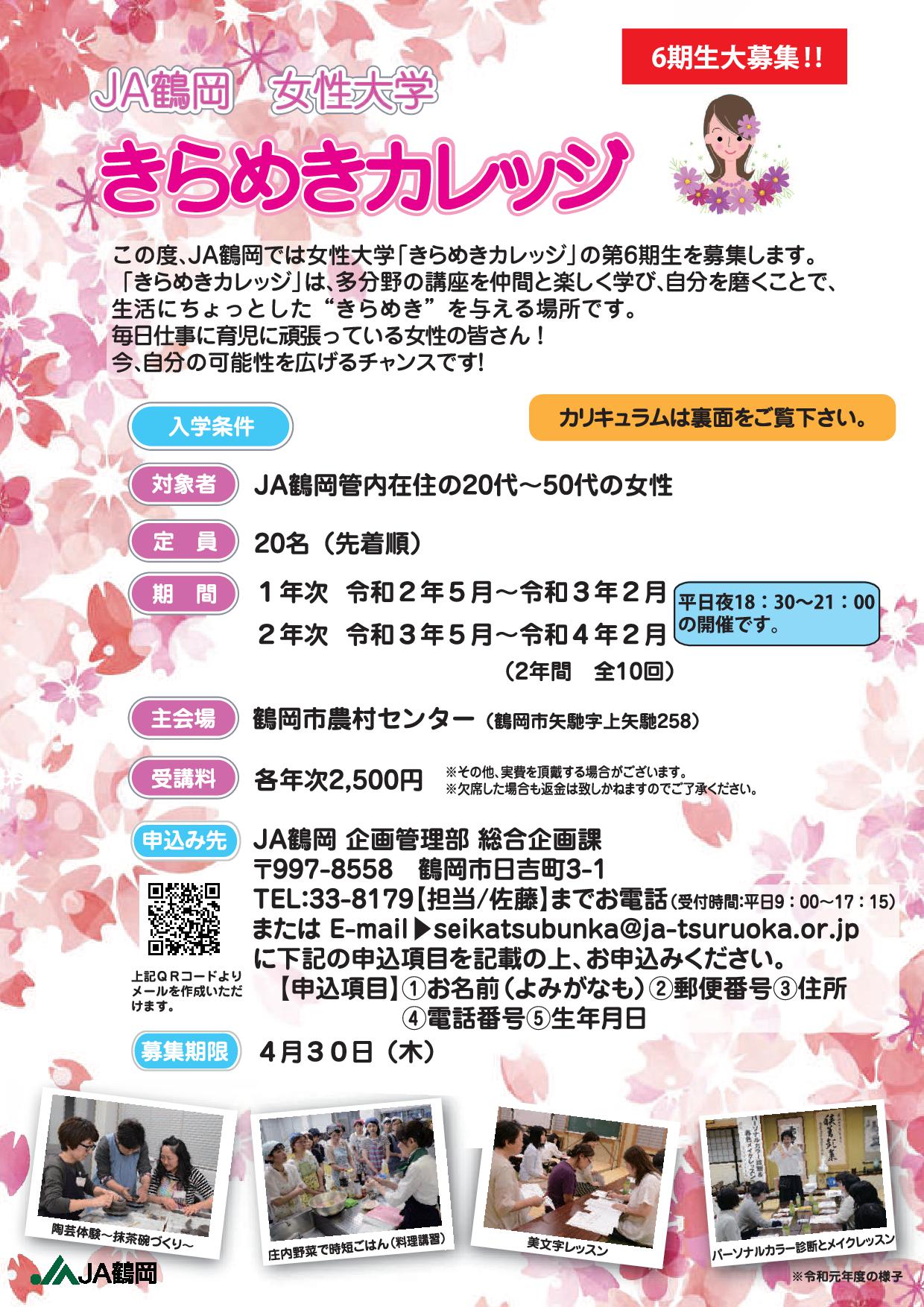

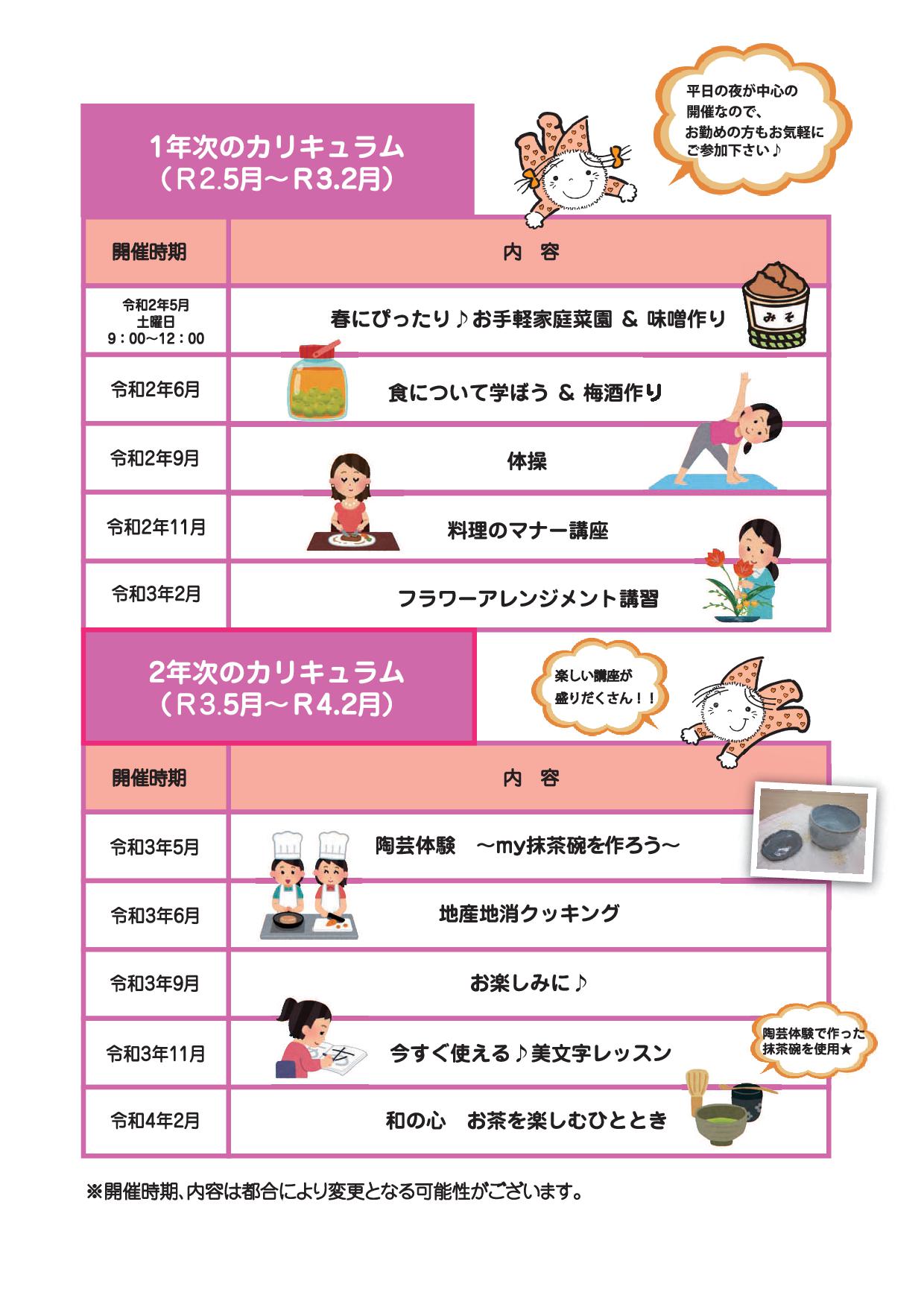

女性大学「きらめきカレッジ」第6期生の募集について

大泉育苗組合 水稲種子の温湯消毒始まる

鶴岡市大泉地区の大泉育苗組合では水稲種子の温湯消毒作業が始まった。生産者107人分約400㌶約15㌧を処理する。

3月4日より作業が始まり日量約1㌧を処理。品種別に色分けされた袋に種子を入れ60度の温水に10分間浸し消毒、その後冷水で冷やし、脱水、風乾後各生産者へ順次届けられる。

年々同組合へ依頼される量も多くなってきており、作業員は、温湯消毒した種子からばか苗病の発生がないことや農薬利用時よりもコストがかからないことなどが要因ではないかと話す。

同組合は、農薬成分を減らした安全安心な米の生産、販売に向けて温湯消毒に取り組んでおり、主に大泉カントリーエレベーター(CE)利用組合員が利用しているが、近年は大泉地区外からの申込者も増えているという。

大泉CEに搬入する米「つや姫」は、全量温湯消毒を行って1成分でも減農薬に取り組む安全安心な米、売れる米作りに取り組んでいる。

JA鶴岡ホームページの常時SSL化に伴うURL変更のお知らせ

日頃よりJA鶴岡ホームページをご利用いただき、ありがとうございます。

より安全にご利用いただけるよう、ウェブサイトの常時SSL化を実施いたしました。

常時SSL化をすることにより、第三者による「改ざん」や「なりすまし」などの危険性を回避し、安全にウェブサイトをご利用いただけるようになります。

この対策に伴い、ホームページのURLが以下の通り変更となりました。

新URL:https://ja-tsuruoka.or.jp

旧URL:http://www.ja-tsuruoka.or.jp

なお、旧URLにアクセスした場合でも自動的に新URLへ転送されますが、ブックマークやお気に入りに登録されている場合は、お手数ですが新URLにて再登録をお願いいたします。

花き振興部会総会 めざすは5億7500万円

JA鶴岡花き振興部会は2月27日、鶴岡市の東京第一ホテル鶴岡で第31回総会を開いた。関係者約50人が出席。2020年度は販売額5億7500万円を目指す。

上野善光部会長は「部会員数が減少している中、出荷本数や販売額が維持できているのは部会員の努力のたまもの。次年度も部会員一丸となり頑張っていこう」とあいさつした。

20年度は増反、増産を目指し、作業体系の見直しや省力化に向けた共同利用マルチャーの活用に取り組む。販売では産地、市場、消費者間の情報交換を密にして、ニーズに合った作付けや品目提案を進める。組織の取り組みでは、仲卸などの実需者を産地に招き巡回するイベントを開くなど、鶴岡産花きのファンづくりと定着に努める。

役員改選では、部会長に佐藤清張さん、副部会長に本間康行さん、阿部秀和さんを選出した。

19年度の花き生産額見込みは5億7000万円(前年比3%増)。生産本数が横ばいの中、通年の2日前販売の成果で相対販売率が向上し、相場の安定、販売額の確保につながった。全国の花の仲卸や小売業者らを招待してイベント「〝花想″来てみっちゃの~鶴岡」を開き、部会員の圃場(ほじょう)巡回や定植作業体験などを通して、栽培の知識を学び交流を深めるなど、消費地での花き消費宣伝活動にも積極的に取り組んだ。

研修会では、株式会社第一花きの松本頼明代表取締役社長を講師に「2020年花き業界について」と題して、新型コロナウイルスによる影響や花き業界の物流に関する現状や課題、卸売市場法や条例の改正による産地への影響などについて学んだ。

伝統食や家庭の味を持ち寄って味わう/女性部上郷支部

JA鶴岡女性部上郷支部は2月22日、鶴岡市の三瀬コミュニティーセンターで 、昔ながらの家庭料理や伝統食を味わう催し「いただきます!」の第10回を開いた。

女性部員や豊浦・上郷地域の女性住民、役職員を含め44人が参加した。参加者が持ち寄って味わい、先人の知恵を学び地域の食文化や食材の良さを再発見するのが目的だ。

佐藤敏子支部長は「今は昔ながらの料理を食べる機会が少なくなってきた。今日は作り方を聞きながら、おいしい料理を堪能してほしい」とあいさつした。

第1部では、女性部員が講師となり干しゼンマイの戻し方や、イタドリの塩漬けなど山菜の保存方法、すいとんの作り方を学んだ。

第2部では、いとこ煮やゼンマイ煮、干し柿、こうじ納豆など約40品の多彩な料理をビュッフェ形式で試食した。

参加者は「毎年さまざまな料理が出てくるので楽しみにしている。作り方も聞いてみたい」と話した。

年金友の会会員 ワナゲで交流

JA鶴岡年金友の会は2月21日、鶴岡市農村センターでワナゲ交流会を開いた。会員143人が参加し、チーム戦と個人戦の優勝をめざし熱戦を繰り広げた。

和やかにプレイが始まり、28チームに分かれて一人3ゲームを行った。参加者は、自分の番になると真剣なまなざしに変わり、的を狙っていた。

個人戦では石川みはるさん(高坂)が優勝。団体戦では「黄金A」チームが優勝した。

同会の本間隆一会長は「 新型肺炎の感染防止に向けた対策 も行って交流会を開くことができた。皆さんの日ごろの練習の成果を十分に発揮することができたと思う」と話す。

終了後は、懇親会が行われプレイを振り返りながら親睦を深めていた。

同交流会は「心と健康を輪でつなぐ」を合言葉に会員相互の親睦と、健康増進に寄与することを目的に毎年開いている。

まごころ込めた愛情弁当をお届け/けさらん愛、愛サービス

JA鶴岡助けあいの会「けさらん愛、愛サービス」は14日、管内の高齢者世帯156世帯を訪問し、手作りの弁当を届けた。

会員23人が鶴岡市農村センターで、「長芋とにんじんと小松菜のからし酢みそがけ」や「ハクサイの松前漬け」、「おからチャンプル」「巾着の煮物」「赤カブの漬物」など、地元産食材で彩り豊かな弁当約280食を作った。

石塚公美会長は「配食サービスを通じ、地域とのつながりがふかまっていく感じがする。会員の手作り弁当を食べて笑顔になってほしい」と話した。

弁当を受け取ったサービス利用者は「毎年楽しみにしている。いつもおいしい弁当をありがとう」と笑顔で話した。

この取り組みは、組合員とその家族や地域住民で、おおむね70歳以上の高齢者だけの世帯を対象に、栄養バランスに考慮した弁当を届け、健康づくりへの貢献をはかる目的で毎年行われている。

パーソナルカラー診断と春色メークレッスン/女性大学「きらめきカレッジ」

JA鶴岡は2月14日、第4回JA女性大学「きらめきカレッジ」で「パーソナルカラー診断と春色メークレッスン」をテーマに、鶴岡市農村センターで開いた。15人が参加し、同市の美容室OASIS店長の大宮希さんとスタッフ2人から、化粧品を使用しながらメーキャップの手順やこつを学んだ。

パーソナルカラーとは、肌や瞳、唇などその人の生まれ持った色に調和する色のこと。講師は参加者の肌にさまざまな色の布を当て、どの色のグループがシミやくすみが目立たなくなり、顔が生き生きとしてみえるかなど、その人をより魅力的に見せる色を診断した。

大宮さんは「似合う色味でメークするとファンデーションはそのままでも驚くほど肌がきれいに見える。メークは足し引きも大切。アイメークに力を入れたらリップは控えめにするなど引き算メークでバランスよく仕上がる。今年の春のトレンドはオレンジメーク。流行の色を取り入れるなどメークを楽しんで」と話した。参加者は「パーソナルカラー診断を初めてやったが自分の似合う色が分かって楽しかった。これからは似合うメークをしてみたい」と話した。

「JAの時間」では、職員がJAの市民向け広報誌「ぱさらん」を使って、管内の農産物を使った加工品や開発までの苦労、地域貢献、食農教育の取り組みを紹介した。

鶴岡産つや姫給食 市内小中学校で実施

JA鶴岡とJA庄内たがわは2月10日、鶴岡産の米「つや姫」を地元の子どもたちに味わってもらおうと、市内の小中学校36校の給食用に約800㌔を提供した。

この給食は、つや姫デビュー10周年を記念して市と両JA組合長の協議により実現。この日鶴岡市大泉小学校には、営農販売部福原英喜部長や市関係者が訪れ1・6年生が集まったランチルームでつや姫が10周年を迎えたことや名前の由来など紹介し児童たちと一緒に鶴岡産つや姫給食を味わった。

児童からは「甘くておいしい」「見た目も食感も違っていた。つや姫は大好きなのでこれからも食べたい」などと話した。

庄内産大豆でみそ造り講座が盛況/第5回あぐりセミナー

JA鶴岡は2月10日、鶴岡市農村センターで第5回JAあぐりセミナーを開いた。 テーマは毎年大人気企画の「みそ造り講座」。市民ら90人が参加した。

さとみの漬物講座企業組合(山形市)理事長の新関さとみさんを講師に、庄内産大豆「エンレイ」と県産米「はえぬき」のこうじを使い、4㌔の「天然醸造の15割こうじみそ」造りを学んだ。

こうじと塩を混ぜ合わせ、煮た庄内産大豆と一緒にビニール袋に入れ、足で押しつぶした。容器の中で平らにし、表面が空気に触れないようにビニール袋をかけて完成させた。

参加者は「煮豆を足でつぶす作業が大変だったけど楽しかった。秋の出来上がりが楽しみ」と話した。

「JAの時間」では、職員がJAの市民向け広報誌「ぱさらん」を使って、管内の農産物を使った加工品や開発までの苦労、地域貢献、食農教育の取り組みを紹介した。